糖尿病足属于中医“脱疽”、“筋疽”范畴,有关脱痈(脱疽)的记载,最早见于《黄帝内经》,而在《灵枢·痈疽篇》表示“发于足趾,名曰脱痈。其状赤、黑、死、不治;不赤、黑、不死、不衰,急斩之,不则死矣”。历代医家对于其病因、病机及治疗方法也作了不同的阐述。

历史沿革

汉代 华佗《华佗神医秘传》提出治疗该病药用:金银花三两、玄参三两、当归二两、甘草一两,水煎服。此内服方即为后世沿用至今的治疗脱疽的热毒证之主方“四妙勇安汤”。

晋代皇甫谧《针灸甲乙经》将“脱痈”改为“脱疽”,首次提出了“脱疽”的病名,云:“发于足趾名曰脱疽,其状赤黑、不死、治之不衰、急斩去之、治不去必死矣”。

南齐龚庆宣所著,中国最早的外科学专著《刘涓子鬼遗方》中亦有“发于足趾名曰脱疽”的记载,此后脱疽之名一直沿用。

隋代巢元方《诸病源候论》首次认识到消渴可引发本病,曰:“夫消渴者以其病变,多发痈疽。又提出:“消渴者久不治则经络壅涩,留于肌肉,变发痈疽”。认为此脱疽是因消渴病久,内热伤津,而致局部脉络不畅,热盛肉腐,伤骨烂筋而致。

宋代窦汉卿《窦氏外科全书》:“消渴之症发于手足指,名曰脱疽,其状赤紫者死,不赤者可治”,表明此时对糖尿病引起的脱疽已有了较深的认识。

元代罗天益《卫生宝鉴》:“夫消渴者,饮水百盏尚恐不足,若饮酒则愈渴,小便频数,味甘甜如蜜,是恶候也。疾之久,或变为水肿,或足膝发恶疮,至死不救。不仅明确记述了消渴病及其常见的症状和并发症,而且对消渴病有“足膝发恶疮”的明确描述。

明代陈实功《外科正宗论》从脱疽的病因、病机、症状、治疗、预后等方面做了详细记载,对手术指征、术前准备、术后护理、手术方法均进行了详细说明,提出脱疽时须待分界清晰后在趾(指)关节处行手术分离术的方法,该法沿用至今。

清代祖国医学对脱疽的认识更为深刻,其辨证论治已较为完善。《医宗金鉴·外科心法要诀》载有从病史先有消渴症状,继发坏疽的描述:“未发疽之先,烦渴发热,颇类消渴,日久始发此患”。

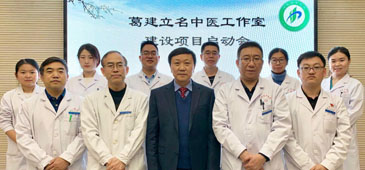

葛建立河北省名老中医传承工作室始建于2019年,建设期内积极开展传承工作,使葛建立教授的学术思想和经验得以整理、总结、发掘、继承、创新。 工作室由13名成员组成。其中高级职称8名;中级职称2名;初级职称3名;均具备硕士以上学历。